【观点借鉴】北京大学中文系当代文学讲稿(22)

本站小编 免费考研网/2020-02-23

既根源于“一”,又想去破除“一”,由此也就不难理解,陈东东的诗中总是有一些突然出现的词语,让人大惑不解。例如《序曲》、《否定者及其它》和《八月》等等,这些突然转换出现的词语,有意以它“词不达意”的特色反复缠绕,这些词完全摆脱了它的字典意义,也不是在既定的文化秩序中被理解,它们构成一些绝对的含义,但又没有确切的含义。它们是陈东东切近那个终极奥秘——不是停止,而是穿越那个神秘领地的意义之光,这就是词语的胜利。

当然,陈东东不是一个沉缅于形而上思想的诗人,那种对绝对之“一”的切近,只是他的诗中偶然开启的“空地”,在某些情形下,他的诗也可以直接面对世俗事物。他的《插曲》,例如其中的《在燕子矶》,出现“保险公司的姑娘”等具有日常性趣味的人和物,在这种情况下,陈东东只是为了获取词语的快感,一种浅尝辙止的反讽。一些事物被提到,被放置在一起,它们都不具有实在性,有意造成某种思想的空白——它们也可能是一种存在的“空地”,只不过不具有海德格尔的那种无穷深度性,而就是一种反抗实在性的虚无。

也许对于陈东东来说,只有自然的事物才切近于那种绝对之“一”,他不能忍受实在的人文历史,它们都必须转化为自然事物,才能获得意义。干得比较彻底的是他的代表作《春天:场景与独白》,可以看到他的自然场景对人文历史的改写。他宁可把一切社会历史的叙事打碎,置放于自然场景表象之下。这首诗发表于《倾向》(美国)1996年第春季号,但没有注明具体写作年月,诗题下出现1989字样,是指写作时间,还是写1989年?印刷方面的含混,给理解这首诗带来麻烦。但不管如何,这首诗都与不可逾越的1989这一时间标记有关。这首诗当然有实际的历史隐藏于其中,作品使用了大量的自然景物,动物作为象征隐喻,他们意指着1989的历史。但诗所呈现出的都是一片纯净的自然景观:

渡河的日子就在眼前。他听见

更多的鸟儿随风潜入

盘旋,舞蹈,栖落

像到来的花瓣

依据火焰抵抗着残冬

火畔一个人

在读他的典籍

很显然,1989年的春天,不管如何都是有象征意义的,这是历史大事件发生的前夕,一切都显得那么宁静,这象是一次闲暇出游的情景,历史被改写了,不管是作者写作1989,还是写于1989,都不应忽略这个时期发生的事件,至少,在1989年之后阅读这首诗,就不得不受这个特殊的时间标记的影响。全诗由20个片断,差不多400行组成,要阐释这首是困难的。由于大量运用象征、隐喻以及一些典故的意象,决定了这首诗的能指与所指之间存在巨大的空隙,而一些突兀出现的起转折作用的词语有意对意义系统进行干扰,促使合乎逻辑的阅读期待落空。但这首诗可以看成是对一个蕴育着历史突变的春天进行描写,那种压抑性的期待,构成了全诗的主调,诗歌的主题也许是试图去刻划一个虚假的春天的图景。诗人写了一些从冬天苏醒过来的生命正在蠢蠢欲动,但虚假的生命已经把春天装点得生意盎然。诗中反复出现的一些意象大都是一些“非春天”的意象。如:“鲜花来到玻璃房”,“雨淋透了塑料的游艇”……等等,对春天进行本质性的怀疑,也许可以理解1989年突然降临的历史事件。但诗人感兴趣也许并不是在意义系统的理发意义上,去解读1989,而是有意造就远离1989的一堵语言之墙,作为一个历史的1989是不可逾越的,也许没有什么语言可以诠释这个历史时间,它是一个绝对的存在,只要在放置在篇首,它的象征意义就使任何语言文本变得莫明其妙。对于诗来说,1989之后,还有什么是可以理解的?还有什么是不好的理解的呢?

5,泛政治式叙事:钟鸣与柏桦

不管从哪方面来说,钟明都是一个桀骜不驯的人,传统文人习气与现代怀疑论者在他身上混淆成一种尖刻而偏执的气质。他是一个散漫的文人,也是一个英勇的斗士。现在少有人能象他这样彻底、不留余地。他的诗可能不是最好的,但他的随笔一类的文字肯定是第一流的。与其说这得力于他的学识,不如说出自于他的彻底。当一个人不再有多少顾忌时,他的文笔也就进入了自由国度,任何词语都可以自由供其驱使,他唯一要考虑的只是语义学问题。1996年,钟明发表《天狗吠日》(《倾向》春季号),这篇文章对朦胧诗至今的一些本质性问题,进行了不留余地的叙述,精辟与锐利令人们拍案而起,一些人愤恨,一些人叫绝。在行文的尖刻方面,创下了文革后之最。也许他是一匹刺猬般的天马,只有他才写得出这种文字。钟明或许有较强的政治情结,大约1993年,在上海一个关于“建筑与空间”的会议上,钟明有过一次情绪激动的发言,关于诗短暂历史,再次被诗人与“跟踪”一类的主题联系起来。他的回忆录性质的《告别1989》是相当精彩的文字,对七十年代末以来的以四川为根据地的“新诗潮”作了亲临其境的叙述,刻意用“1989”这个时间标记,可见作者对这个历史事件之注重。

落拓不羁的钟明在近几年的诗歌写作中,也没有离开用词和用典的主潮,追求深奥和复杂至少是钟明某些诗的特征。他的《中国杂技:硬椅子》是对性与政治的奇妙置换游戏。钟明的诗歌写作与其说是对他的诗评的掩盖[20],不如是一种超越性的替换,但在大多数情形下,他更关注一些深奥的形而上理念,这些理念主要是由一些南方志怪传说和中外典籍构成,但是他又孜孜不忘去生造一个私人的乌托邦:“他比人更富有,也更固执地假设了一个没人的/城市。没有人,没有树,没有宿鸟/投在地上的影子,也没有上帝的磁铁和小蜜蜂。/欧几里德还未用他的几何学……”[21]。一旦回到诗里,钟明的“政治中国”就被词语的精心选择和对典籍的热爱所肢解,90年代,政治在诗里——就象司汤达说的那样——就象音乐会上打响的手枪一样。至少“政治”要以诡秘得象气体一样的东西藏匿于繁复的词语美感之内。

作为钟明的好友,柏桦可以说是八、九十年代之交最为狂放不羁的诗人,这不仅是就他作为诗人的生活状态,同时就他的诗而言。据说这个人一直保持诗人的生活状态,长期在祖国各地游荡,劝告碰到的每一个人写诗。他的爱好除热衷于给大学生修改诗稿外,还定期陪一些有夫之妇散步,甚至还给一位患精神抑郁症的女青年充当父亲。他还有一引起异想天开的毛病,例如,他从小就梦想给毛泽东当秘书。按照钟明的说法,他具有一种蓝色透明的“精致破坏”的性格,在那时,柏桦是不大的诗歌圈子里最有魁力的人[22]。只有柏桦才敢于无所顾忌地把大白话叫做诗,但他又确实有能耐制造惊人之语。他的《选择》(1993《今天》第2期)居然几乎成了经典之作:“他要去肯尼亚,他要去墨西哥/他要去江苏国际公司//一二三,一二三,一二三……/这究竟是一些什么东西/肯尼亚,墨西哥,江苏国际公司/这就是诗,请选吧,这全是诗”。他的《家人》(《今天》1993,4)同样是一些随口而出的日常语:“生活就是在家里吃饭”,而其中穿插着这样的句子:“他的妻子世态炎凉/感伤地坐在身边”,似乎真有一种感伤的气息油然而生。也许这就是柏桦的魅力所在,他能把那些简单浅显如儿歌一样的句子,突然搞得趣味盎然。

6,从女人到词语的土拨鼠:翟永明

翟永明一直被定义为女性诗人,在某种意义上,这当然不成问题。但戳永明似乎总有一种特殊的东西,使她和周围的任何诗人大相径庭。1984年,翟永明发表《女人》,成为诗坛一件经久不息的话题,青年一代的诗人和诗评家为中国诗坛终于有了“女性诗人”而欣喜若狂。“女性诗人”不同于“女诗人”,后者不过是一个写诗的女性,而前者则是一个女性在写诗。她第一次明确了诗人的性别身份。这首由《世界》、《荒屋》、《渴望》、《母亲》、《独白》和《憧憬》构成的组诗,第一次正视了女性内在固有的生命意识:

虽然那已很久,野蛮的土地在梦中目空一切

但我走来,受孕于天空

在那里乌云溶化落日,我们眼眶盛满一个大海

从纵深的喉咙长出白珊瑚

…………。

可以看出这种诗句带着那个时期时兴的历史意识,女性叙事带着强烈的追寻女性历史起源的冲动。这种女性的历史发生学,可以看到女性创世纪的那种自我指认,它显然是女娲这个女性原型的变异。它与那个时期的“史诗”还有千丝万缕的联系,如果考虑到女诗人与那个时期的“史诗”诗人在精神上有不解之缘的话,可以理解为这种史诗冲动是外在于女性的个人经验的。从整体上看,诗人偏向于以巨大的激情对女性身体修辞学加以宇宙通灵论的重建,层层展开的女性内在经验世界,显示出坦诚与质疑之间构成多元对立的思想冲力,似乎只有绝对的欲望之筏才能超渡万劫不复的无穷深度。但也有段落显示更多的女性意味,例如《独白》可以读出更多的女性个人经验,平实,自在,如同豁然打开的女性之门:

我,一个狂想,充满深渊的魅力

偶然被你诞生。泥土和天空

二者合一,你把我叫做女人

并强化了我的身体

我是软得像水的白色羽毛体

你把我捧在手上,我就容纳这个世界

穿着肉体凡胎,在阳光下

我是如此眩目,使你难以置信

…………

这种表白似乎非常女性化。退去了历史意识的诗句反倒更多一种纯净之美:

我是最温柔最懂事的女人

看穿一切却愿分担一切

渴望一个冬天,一个巨大的黑夜

以心为界,我想握住你的手

但在你的面前我的姿态就是一种惨败

…………。

敏感的诗评家唐晓渡旋即写了《女性诗歌:从黑夜到白昼》一文,对翟永明及诗歌中的女性主义倾向作了精辟的阐释,这应该是国内最早提出“女性诗歌”的文章。但岁月如流,10年后,翟永明撰文表示她不是女权主义者:“我不是女权主义者,因此才谈到一种可能的‘女性’的文学。然而女性文学的尴尬地位事实上存在着性别区分的等级观点。‘女性诗歌’的批评仍然难逃政治意义上的同一指认。就我本人的经验而言,与美国女作家欧茨所感到的一样:‘唯一受到分析的只是那些明确讨论女性问题的作品’,尽管在组诗《女人》和《黑夜的意识》中全面地关注女性自身的命运,但我却已倦于被批评家塑造成反抗男权统治争取女性解放的斗争形象,仿佛除《女人》之外我的其余大部分作品都失去了意义。事实上,‘过于关注内心’的女性文学一直被限定在文学的边缘地带,这也是‘女性诗歌’冲破自身束缚而陷入的新的束缚。什么时候我们才能摆脱‘女性诗歌’即‘女权宣言’的简单粗暴的和带政治含义的批评模式,而真正进入一种严肃公正的文本含义上的批评呢?事实上,这亦是女诗人再度面临的‘自己深渊’” [23](翟永明《再谈<黑夜意识>与<女性诗歌>》,载《诗探索》,1995年,第1辑,第129页)。翟永明的表白再次引起了唐晓渡重新阅读翟永明的欲望,文章的题目就叫做《谁是翟永明?》。其结果使翟永明变得更加难以辩认。但唐晓渡对《女人》的性别意义却依然抓住不放,他写道:“尽管她可以写出更成熟、更优秀的作品,但像《女人》这样充满神性的诗将难以复得。”在唐晓渡看来,《女人》产生于特定的历史时期,它既是翟永明个人经验郁积的结果,也是时代激情酝酿的产物。因而,与其说是翟永明写作了这首诗,不如说是历史之手成全了翟永明[24]。

在某种意义上,不仅是历史造就了翟永明,翟永明也造就了历史。在《女人》之后,中国的女性诗人、作家才开始肆无忌惮地书写女性的身体修辞学,并且不回避女性被压抑的欲望。90年代中期,伊蕾就写下《独身女人的卧室》这种胆大妄为的组诗,在这里,女性身体以坦然的姿态,示威性地呈现出她的生命活力,以简洁明朗的节奏叙述出的女性心理渴求,无疑具有振聋发聩的效果。“你不来与我同居”,无疑是那个时期最强烈的女性主义宣言,虽然它依靠着那个时期的“人性论”和“个性解放”的宏伟叙事的背景,但以如此直接的女性身体修辞学的表演姿态向诗坛进攻,确实具有非同凡响的力量。

相关话题/北京大学 中文

北京大学历年物理化学含结构化学考研真题

专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-212012北京大学445汉语国际教育基础考研试题(回忆版)

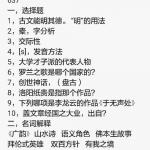

1.中国最早的类书是什么? 2.谁最先把教育二字连用? 3.胸有成竹是说谁的表兄文同? 4.少陵野老是谁? 5.谁评价王维诗中有画,画中有诗? 6.画龙点睛说的是哪位画家? 7.新乐府运动由哪些人倡导? 8.陆羽茶经元亮酒,韦 ...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-212010北京大学343汉语基础考研真题

北京大学 2010 年硕士研究生入学考试试题 考试科目:汉语基础 考试时间:2010年1月10日上午 招生专业:汉语国际教育硕士 研究方向 请将答案写在答题纸相应的位置上。考试时间为 180 分钟。 壹汉语语言学基础知识(共80分) 一、填空题(每小题 1 分,共 30 分但是这本书上只印了 20 1. 凸字的 ...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-21北京大学2010年细胞生物学部分真题回忆及参考答案

一名词解释 4*5=20 1innate immunity 课本上没有,其实很简单,蒋争凡老师的课题 2cell determination 细胞决定 是指细胞在发生可识别的形态变化之前, 就已受到约束而向特定方向分化, 这时细胞内部已发生变化, 确定了未来的发育命运。细胞在这种决定状态下, 沿特定类型分化的能力已经稳定下来, 一般不会中途改变。翟中 ...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-21北京大学医学部内科学历年复试真题汇总

(一)问诊 1.十二指肠溃疡患者。问题:这个病人考虑什么诊断,应与什么疾病鉴别?(二)查体 1.腹痛患者,要求行腹部的触诊和叩诊。 (三)病例分析 1.慢性阻塞性肺疾病(急性加重期) 2.二型糖尿病(诊断要完整) 诊断、诊断依据:要说完一个病再到下一个病,按病史、症状、体征、辅助检查顺序进行; ...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-201997-2014北京大学区域与城市规划原理考研试题回忆版

北京大学1997年硕士研究生入学考试 城市规划原理 一、名词解释(56=30) 1、城市规划纲要 2、净空限制区 3、Suburbanization 4、(城市发展的)economic base theory 5、Build-up area 6、Accessibility 二、用图示表示以下规划内容(25=10) 1、公路及站场在大城市中的布置方案 2、一个理想的沿江城 ...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-182019年北京大学光华金融硕士初试及复试第一名经验贴

本科为某上流985 高校,录取到北大光华金融硕士,当年初试、复试成绩均位列第一名。选考科目为微观经济学+统计学。复习期间,深入学习钻研微观经济学的各路教材,所研究的习题范围广泛;钻研过统计学的各套教材,形成自己的独特学习方法和复习思路,用以帮助备考学子以更高效方式掌握统计学核心考点。 ...考研复试经验 本站小编 免费考研网 2020-02-132020年北京大学国家发展研究院国发CCER硕士研究生考研专业课试题

专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-12山西大学中文系624+825经验贴

作者: 寂戴槟 时间: 2020-2-4 22:49 标题: 山大中文系624+825经验贴 2019年就这样结束了,2020研究生入学考试也落下了帷幕,3天过去了,没有想象的解脱,也没有想象的开心。这一年走的很坎坷,跌跌撞撞总算结束了。忙里偷闲中写下了这篇经验贴,希望能对后面的学弟学妹们有所帮助吧 624 考试科目:古代文学、现代文学 ...专业课考研经验 本站小编 考研帮 2020-02-05北京大学大气物理学大气物理辐射课后习题

专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-04云南大学2016中文系考研真题-637中国语言文学基础812理论批评

以下内容大部分是昨晚2:00左右写的,眼瞎貌似发错了。现在稍做补充,重新发帖。高能预警,本帖纯属干货,废话不多说了。(申明:学渣一枚,三跨考古代文学,三流院校毕业。) 一、选择题 (按记忆所编题号) 还想补充的是:(1)ch的发音 (2)法语属于那个语系选项有拉丁语,南斯拉夫语等。 (3)欧洲最早的长篇小说是 ...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-03云南大学2017中文系考研真题十专业-637中国语言文学基础812理论批评

...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-03

...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-03云南大学2018中文系考研真题-637中国语言文学基础

名词解释:桐城派,创造社,三一律,虚静,谱系分类法,五道题,8分一道 简答:战国策写人艺术,李广田散文艺术,惠特曼的《草叶集》基本主题,论述文学形式的能动性,语素的分类,五选二,20分一道 论述:三言二拍的叙事艺术,老舍建国后戏剧的得与失,卡夫卡《变形记》的主题,古代汉语的词头的分类,还有一道文学理论忘 ...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-032020年北京大学汇丰商学院经济学硕士&金融硕士专业课真题

专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-01-252020北京大学软件微电子研究院金融科技硕士研究生招生考试试题

专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-01-25