【观点借鉴】北京大学中文系当代文学讲稿(24)

本站小编 免费考研网/2020-02-23

1989年划定的并不仅仅是一个政治史的年代,对于这一代诗人来说,还是一个个人的生活经验和精神气质的分界线,因而也变成艺术风格和学术趣味的分界线。

九十年代初,中国学术界就有反省80年代的激进主义,回归中国传统本位的意愿。皈依国学的一代学子已经颇有些老气横秋了,所幸的是,诗人们还只是“人到中年”。1989年夏末,萧开愚发表一篇题为《抑制、减速、开阔的中年》短文,明确提到了中年写作,可以看出这是这一代人的共同感觉。欧阳江河后来解释说,这一重要转变涉及的并非年龄问题,而是人生、命运、工作性质这类问题。它还涉及到写作时的心情:“中年写作与罗兰•巴特所说的写作的秋天状态极其相似:写作者的心情在累累果实与迟暮秋风之间、在已逝之物之间、在深信和质疑之间、在关于责任的关系神话和关于自由的个人神话之间、在词与物的广泛联系和精微考究的幽独行文之间转换不已。”[30]由此也就可以理解,个人写作、知识分子写作以及中年写作,都在“措辞”这一轴心上汇聚并完成了转折。说到底,就是从社会现实领域转向了词语,从政治转向了美学,从团伙转向了个人,从骚动不安转向了平静沉着,从无节制的抒情转向了对事物和词语的辩析。欧阳江河已经给一代人重新命名:“记住:我们是一群词语造成的亡灵。”[31]

1993年,张曙光写下《岁月的遗照》一诗,这首诗后来被程光炜收入以它为题的诗集,并置于篇首。这本选本被认为是引发知识分子写作与民间写作直接争议的文本。张曙光写道:

我一次又一次看见你们,我青年时代的朋友

仍然活泼,乐观,开着近乎粗俗的玩笑

似乎岁月的魔法并没有施在你们的身上

或者从什么地方你们寻觅到不老的药方

而身后的那片树木、天空,也仍然保持着原来的

形状,没有一点儿改变,仿佛勇敢地抵御着时间

和时间带来的一切……。

这首诗写得悠扬清峻,伤感却明媚。这是这代诗人少有的怀旧式抒情,一种纯净的略带失落感的中年心态。过去的消逝如此真切,但只有个人的记忆,被称之为历史的那种存在,到底在哪里呢?这里面的提到的历史,都是一系列的个人的行为,只有它们是真实吗?中年人回过身来,能留下什么记忆呢?只有词语。从宏大的历史记忆中摆脱出来的更纯净的词语,一种回顾个人的后历史叙事。

欧阳江河对九十年代中国诗歌转变的概括受到不少人的质疑,形成文字表达这种质疑的是程光炜。程光炜以《误读的时代》(1996)为题对欧阳江河的观点逐一进行反驳,他对欧阳江河讨论中使用的概念,如“本土性”等概念,含义的模糊提出批评,并指出这些概念相应的理论背景。应该说这都是很好的建议。他认为个人写作中的意识形态是否终结值得怀疑,他认为在柏桦、张曙光、王家新、孙文波、陈东东乃至于西川的诗里,依然存在“公众领域”,虚构的私人性不断意指着“国家寓言”,在他看来:“一方面,九十年代诗歌写作充分显示了民间话语的多声部本文效果和个人的差异性;另一方面,又程度不同地隐寓着处理意识形态的功能。”也就是说“以民间话语消解权威话语为价值追求的想象的社会空间却实际存在于九十年代诗人的写作中。”[32]

程光炜的说法当然有他的理由,并且他也举出不少的例证。但双方都有以偏概全之嫌。欧阳江河是就一种倾向而言,这种倾向相对于80年代昂阳的意识形态热情有显著区别而言。任何个人性或私人性,都不可能完全摆脱现实社会的公众性,纯艺术(或为艺术而艺术)一直就是美学策略,它本身就是一种意识形态,这是不言自明的。只不过它有别于国家垄断意识形态,或者象唐晓渡概括的那样,这是一个“后?”的时代,国家控制与个人选择存在各种假象和变异,因而“私人性”与“社会公众性”有可能构成复杂的关联[33]。不管是个人化写作还是中年写作,不过表明诗歌写作不再定位在直接表达时代共同想象关系上;同时历史语境的变化,也表示个人的表达,不再直接被主导文化编码。过去,个人性只是一个出发点,它终究要被社会公众化语境重新复制;而现在,个人性既是一个出发点,也可能还是一个终点,也不得不是一个终点,它对历史、社会公众性代码的运用,结果可能只是个人对历史编码的一种方式。作为诗歌文本,私人性写作中的历史现实、社会公众性代码大量减少,这是事实,但并不等于可以完全杜绝;作为一种写作立场,私人性写作可以运用任何代码,关键在于他能否建立一个开放而又具有自主性的语辞系统。其根源可能依然在于现实语境的变化,无论如何,历史之手给个人添加的宏伟叙事的意义可能已经严重衰减。个人的胜利不过是历史终结的遗物,然而并没有一个废弃的历史仓库提供给个人作为演奏安魂曲的理想场所。

事实上,中年的心态并没有保持足够的平静,九十年代一度撤退的诗歌团伙,在临近告别九十年代时突然硝烟四起,峰火连天,关于“知识分子”与“民间写作”的斗争,再次使诗坛充满战斗的焦虑。

试图站在中间的或公允的立场评价这次论战是困难的。这种论战带有很强的知识分子意识形态色彩――尽管主张“民间写作”的人们拒绝“知识分子”这个称谓,但在广义的意义上,他们是通过语言、写作、话语以及象征资本的交换而获得生存权和发展权的人们,就不可避免被社会识别为知识分子。至于是何种类型的知识分子,那又当别论。在九十年代末期会发生这种争论,也许末必象大部分观察者所认为的那样毫无意义,不过是诗坛由来已久的话语权力的争夺而已。但在我看来,这次争论有着不同的意味。在80年代,知识分子的争论都是权威意识形态的争论,左派还是右派?改革还是保守?这些都是依据权威意识形态的标准确认派别和界线。知识分子本质上没有自己的政治话语和准则。进入九十年代后期,知识分子圈子内的争论愈来愈多,这些争论越来越倾向于超出学术的艺术的范围。它们总是若隐若现地包含着政治潜本文的意义指向,但一切又都暧昧不清。这当然与第三世界的政治体制及话语实践相关――这一点毫无新意,只不过打上了一些九十年代中国的特殊印记。但我注意到,并且有兴趣注意到,九十年代后期中国知识分子的争论,开始建构知识分子的政治。这一点从九十年代初期的对“激进主义”与“保守主义”的反思开始就初露端倪。在关于人文主义讨论和文化民族主义的讨论中就显得更加突出,而在关于“新左派”与“新自由主义”的争论中则达到高潮。在诗歌领域中出现的“知识分子写作”与“民间写作”的争论,则是一次更尖锐的对抗。

当然,知识分子政治并末摆脱权威政治的影响,恰恰是因为权威政治的无意识结构或者说潜本文在起下意识的支配作用,导致一系列的知识分子争论,但我想指出的是,权威政治现在转变为潜本文,转变为隐秘的其实并不是关键意义的所指,而表面的意指系统则出现知识分子政治指向。过去的“政治性”是固定在权威政治上;现在则固定在“知识分子”政治本身。知识分子承受这一意义,也评判并且分享这一意义(可能具有的象征资本价值)。这一点细微的差别可能是相当重要的――它表明知识分子的事情变成“自己的”的事情,知识分子可以自己解决自己的问题,并且自己产生自己的问题。

据周瓒的考证,最早提出“知识分子写作”者可能是西川。西川在他的创作年表中提到,1987年8月,他与陈东东、欧阳江河等人一起参加“青春诗会”,并在会上提出“知识分子写作”。1988年,他与陈东东等人创办《倾向》民间杂志,在编者前言,强调知识分子精神为一种诗歌精神。随后,前面提到的欧阳江河的《’89后国内诗歌写作》一文对知识分子身份的阐释。对“知识分子写作”最早作出明确理论界定的是诗评家程光炜。他在《90年代诗歌:另一意义的命名》一文中写道:

一、受当代政治文化深刻影响的知识分子写作。这种写作,往往带着时代或个人的悲剧的特征,它总是从正面或反面探讨社会存在的真理性。二、西方文化意义上的知识分子写作。从事这类写作的人,喜欢将西方文化精神运用到中国语境的审察之中,力图赋予个人的存在一种玄学的气质。三、有着中国传统文化特点的知识分子写作。他们执著于对当下存在诗意问题的探询,由于不太与写作者的亲身感受发生直接的关联,因此与读者的关系表现一定程度的疏离。

程光炜后来在《岁月的遗照》的序言中,把知识分子写作提升到诗歌写作的根本性的高度:“它要求写作者首先一个具有独立见解和立场的知识分子,其次才是一个诗人。”在程光炜的理论视野中,诗歌写作是个人灵魂的深刻表达,而诗歌写作的所有技巧并不是把诗歌和个人剥离于历史,而是以更具有主动批判性的方式重建历史复杂性。

对知识分子写作发难导源于于坚为由杨克主编的《1998中国新诗年鉴》写的序言。这篇题为《穿越汉语的诗歌之光》的文章,首先把“第三代诗人”与“后朦胧”诗作了本质的区别。而它们分别可以指称为“民间写作”和“知识分子写作”。于坚的批评直接尖锐,他写道:

……第三代诗歌最根本的区别在于,在第三代诗人那里,由日常语言证实的个人生命的经验、体验、写作中的天才和原创力总是第一位的,而在“后朦胧”那里,则是“首先是知识分子,其次才是诗人”。前者是诗人,后者是“知识分子”,这就是本质的区别。

于坚等人认为,90年代的“知识分子写作”是对诗歌精神的彻底背叛,其要害在于使汉语诗歌成为西方“语言资源”、“知识体系”的附庸,在这里,诗歌的独立品质和创造活力被视为“非诗”。

于坚的批判采取了意识形态化的手法,知识分子写作与五十年代以来的“庞然大物”接轨,成为“走向世界”的语言策略,和被翻译成西方语言的资格证书……。这里面明显可以看到政治潜本文和某种民族主义情绪。而于坚倡导的民间写作则是一种真正独立的品质,是真正的“诗人写作”,是一种原创的,永远“在路上”的……语言运动,是一切写作之上的写作,是神性的写作……。

同样尖锐批评知识分子写作的言辞可以从谢有顺为杨克主编1999年《中国新诗年鉴》写的序言等文章中看到,同时也可以从韩东为何小竹主编的《1999中国诗年选》写的序言读到。

我说过试图站在中间立场客观评价双方的争执是困难的,同样,简单明了地作出孰是孰非的判断同样草率。在它们之间强调截然对立和分歧的语境中,我试图去看到他们重叠的地方。双方都不经意地使用了“独立”这个词,而双方的攻击不管多么尖锐,都有必要去除对方的的前提――“独立性”。也许历史叙事的无意识从这个重合部泄露出来。什么样的“独立性”?为什么要“独立性”?谁的“独立性”?与谁“独立”?为什么“独立”就是真正的诗人写作?不独立就不是?就与某个“宠然大物”相联?这种叙述的共同前提都要试图建构知识分子的意识形态,这种意识形态看上去并不新鲜,这就是建立一个关于文学独立自主的乌托邦神话。它早在新批评以及艾略特式的现代主义时期就出现过,但在九十年代末期的中国却有相当不同的意义。“接轨”、“合谋”都使文本不纯粹,但什么是纯粹的文本?按照民间写作的看法,纯粹的文本也不可靠。双方都要寻求一种独立的写作,但都不信任对方的独立,“民间”尤为不信任“知识分子”的独立。在这看上去是团伙重新作战,而实际上,不过是艺术寻求独立性的“现代性焦虑”的最后发作。“民间”执意要与“知识分子”对立,这确实是一种概念上的错位,但我不否认它们在历史实际中确实存在根本的对立,但那又要归结于中国的“知识分子”这一概念的错位。民间与知识分子都把独立看作他们的前提,并且双方具有不相容性,就这点而言,他们的冲突与其说是他们之间的错位,不如说是历史本身的错位――二十世纪最后遗留的错位――而他们不过是最后必须面对这种错位的悲剧性群体而已。不管如何,在二十世纪最后的日子里,依然有人为这份历史遗产而焦虑,这就并不令人悲哀。

相关话题/北京大学 中文

北京大学历年物理化学含结构化学考研真题

专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-212012北京大学445汉语国际教育基础考研试题(回忆版)

1.中国最早的类书是什么? 2.谁最先把教育二字连用? 3.胸有成竹是说谁的表兄文同? 4.少陵野老是谁? 5.谁评价王维诗中有画,画中有诗? 6.画龙点睛说的是哪位画家? 7.新乐府运动由哪些人倡导? 8.陆羽茶经元亮酒,韦 ...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-212010北京大学343汉语基础考研真题

北京大学 2010 年硕士研究生入学考试试题 考试科目:汉语基础 考试时间:2010年1月10日上午 招生专业:汉语国际教育硕士 研究方向 请将答案写在答题纸相应的位置上。考试时间为 180 分钟。 壹汉语语言学基础知识(共80分) 一、填空题(每小题 1 分,共 30 分但是这本书上只印了 20 1. 凸字的 ...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-21北京大学2010年细胞生物学部分真题回忆及参考答案

一名词解释 4*5=20 1innate immunity 课本上没有,其实很简单,蒋争凡老师的课题 2cell determination 细胞决定 是指细胞在发生可识别的形态变化之前, 就已受到约束而向特定方向分化, 这时细胞内部已发生变化, 确定了未来的发育命运。细胞在这种决定状态下, 沿特定类型分化的能力已经稳定下来, 一般不会中途改变。翟中 ...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-21北京大学医学部内科学历年复试真题汇总

(一)问诊 1.十二指肠溃疡患者。问题:这个病人考虑什么诊断,应与什么疾病鉴别?(二)查体 1.腹痛患者,要求行腹部的触诊和叩诊。 (三)病例分析 1.慢性阻塞性肺疾病(急性加重期) 2.二型糖尿病(诊断要完整) 诊断、诊断依据:要说完一个病再到下一个病,按病史、症状、体征、辅助检查顺序进行; ...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-201997-2014北京大学区域与城市规划原理考研试题回忆版

北京大学1997年硕士研究生入学考试 城市规划原理 一、名词解释(56=30) 1、城市规划纲要 2、净空限制区 3、Suburbanization 4、(城市发展的)economic base theory 5、Build-up area 6、Accessibility 二、用图示表示以下规划内容(25=10) 1、公路及站场在大城市中的布置方案 2、一个理想的沿江城 ...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-182019年北京大学光华金融硕士初试及复试第一名经验贴

本科为某上流985 高校,录取到北大光华金融硕士,当年初试、复试成绩均位列第一名。选考科目为微观经济学+统计学。复习期间,深入学习钻研微观经济学的各路教材,所研究的习题范围广泛;钻研过统计学的各套教材,形成自己的独特学习方法和复习思路,用以帮助备考学子以更高效方式掌握统计学核心考点。 ...考研复试经验 本站小编 免费考研网 2020-02-132020年北京大学国家发展研究院国发CCER硕士研究生考研专业课试题

专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-12山西大学中文系624+825经验贴

作者: 寂戴槟 时间: 2020-2-4 22:49 标题: 山大中文系624+825经验贴 2019年就这样结束了,2020研究生入学考试也落下了帷幕,3天过去了,没有想象的解脱,也没有想象的开心。这一年走的很坎坷,跌跌撞撞总算结束了。忙里偷闲中写下了这篇经验贴,希望能对后面的学弟学妹们有所帮助吧 624 考试科目:古代文学、现代文学 ...专业课考研经验 本站小编 考研帮 2020-02-05北京大学大气物理学大气物理辐射课后习题

专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-04云南大学2016中文系考研真题-637中国语言文学基础812理论批评

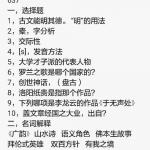

以下内容大部分是昨晚2:00左右写的,眼瞎貌似发错了。现在稍做补充,重新发帖。高能预警,本帖纯属干货,废话不多说了。(申明:学渣一枚,三跨考古代文学,三流院校毕业。) 一、选择题 (按记忆所编题号) 还想补充的是:(1)ch的发音 (2)法语属于那个语系选项有拉丁语,南斯拉夫语等。 (3)欧洲最早的长篇小说是 ...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-03云南大学2017中文系考研真题十专业-637中国语言文学基础812理论批评

...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-03

...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-03云南大学2018中文系考研真题-637中国语言文学基础

名词解释:桐城派,创造社,三一律,虚静,谱系分类法,五道题,8分一道 简答:战国策写人艺术,李广田散文艺术,惠特曼的《草叶集》基本主题,论述文学形式的能动性,语素的分类,五选二,20分一道 论述:三言二拍的叙事艺术,老舍建国后戏剧的得与失,卡夫卡《变形记》的主题,古代汉语的词头的分类,还有一道文学理论忘 ...专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-02-032020年北京大学汇丰商学院经济学硕士&金融硕士专业课真题

专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-01-252020北京大学软件微电子研究院金融科技硕士研究生招生考试试题

专业课考研资料 本站小编 免费考研网 2020-01-25